La taxe YouTube chahutée pour son retour à l’Assemblée nationale

Écartée du PLF 2017, la « taxe YouTube » revient à l’Assemblée nationale dans le cadre du PLFR 2016. L’ASIC et TECH IN France haussent le ton.

« Arrêtons de donner une image catastrophique de la France dans le secteur du numérique ! »

Ces propos, Luc Belot les avait tenus dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2017, lors des discussions en séance publique sur la « taxe YouTube ».

Le député PS du Maine-et-Loire est cité par TECH IN France – ex-AFDEL – dans un appel aux pouvoirs publics, invités à faire une croix sur cette « mesure complexe, injustifiée et contreproductive ».

L’Assemblée nationale doit en discuter du 5 au 7 décembre, à l’occasion de la première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2016, après l’adoption, en commission des finances, d’un amendement cosigné par une vingtaine de députés socialistes parmi lesquels Karine Berger (Hautes-Alpes), Bruno Le Roux (Seine-Saint-Denis, nouveau ministre de l’Intérieur du gouvernement Cazeneuve) et Pierre-Alain Muet (Rhône).

On remet ça

Le trio avait déjà tenté sa chance dans le cadre de l’examen de la loi de finances 2017, dont le texte original avait été enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre dernier. Son amendement no 302 rectifié avait passé le cap de la commission des finances, mais pas de la séance publique du 21 octobre.

À cette occasion, Karine Berger était revenue sur le principe de cette « taxe YouTube », dont l’objectif est de faire contribuer les plates-formes numériques à la création culturelle.

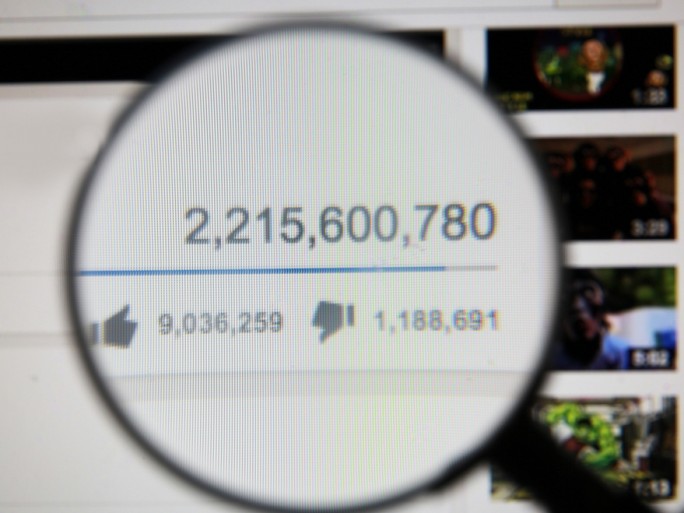

L’idée est d’adapter le dispositif actuel de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes et opérations assimilées (taxe vidéo et VoD, dont s’acquittent des acteurs comme Netflix) en intégrant, dans son assiette, les recettes publicitaires et de parrainage, quel que soit le modèle économique des plates-formes.

« Il n’y a strictement aucune raison que des services de télévision de rattrapage financent la création culturelle en France et que, à l’inverse, les plates-formes numériques gratuites, qui sont détenues par de grands opérateurs américains, n’y contribuent pas », avait affirmé Karine Berger, non sans évoquer clairement « un moyen de taxer les GAFA ».

Au souvenir d’Amazon

Le gouvernement avait émis un avis défavorable, craignant qu’il soit « extrêmement difficile » d’aller recouvrer la taxe auprès des opérateurs localisés à l’étranger.

Alors que Karine Berger lui expliquait avoir précisément choisi de taxer le chiffre d’affaires en tant que « base fiscale non déplaçable », Christian Eckert, secrétaire d’État au Budget, avait souligné que des sociétés « établissent leur facturation à partir de sièges situés à l’étranger ».

Quant à Luc Belot, il avait rappelé que la France avait « souvent échoué » à créer des taxes contre les acteurs Internet globalisés. Et de mentionner les longs débats sur la « loi anti-Amazon, qui ne portait pas son nom » : face à l’interdiction de cumuler remise de 5 % sur les livres et livraison gratuite, le groupe e-commerce américain avait facturé le port… 1 centime.

« L’amendement Berger » n’avait finalement pas été adopté, le groupe LR ayant estimé qu’il était difficile de « raisonner simplement sur un amendement, sans étude d’impact ».

Le porno casque

À deux alinéas près, on le retrouve mot pour mot dans le projet de loi de finances rectificative 2016.

Il est toujours question de faire payer la taxe à tout opérateur – quel que soit son lieu d’établissement – qui propose, en France, un service donnant ou permettant l’accès, à titre onéreux ou gratuit, « à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou autres contenus audiovisuels ».

On resterait sur une taxe de 2 %, portée à 10 % pour les plates-formes qui diffusent des œuvres « à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ». Le tout avec une abaissement d’assiette de 66 % pour les contenus créés par des utilisateurs et une exonération pour certaines services. En l’occurrence, ceux dont les contenus audiovisuels « sont secondaires » et ceux dont l’objet principal est de « fournir des informations relatives aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles » et d’en assurer la promotion. En première ligne, les sites diffusant des bandes-annonces, comme Allociné.

Usine à gaz ?

L’ASIC (Association des services Internet communautaires) émet des doutes sur la capacité à différencier les contenus à caractère « professionnel » de ceux à caractère « non professionnel ».

L’organisation, qui fédère les acteurs du Web 2.0, remet tout simplement en question la définition même d’une vidéo, en se demandant comment classer les MOOC. Elle dénonce plus globalement « une nouvelle usine à gaz fiscale » qui impliquerait de « faire le tri » entre les vidéos par un filtrage en amont… contrevenant aux dispositions de la loi de 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

Du côté de TECH IN France, on déplore une initiative prise sans concertation avec les partenaires européens, non sans pointer le lien « ténu » entre les bénéficiaires de la « taxe YouTube » et les assujettis.

Même son de cloche chez l’ASIC, qui constate que l’amendement propose d’affecter les recettes au CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée), alors même que « les plates-formes qui hébergent des vidéos sur des sujets de toute sorte n’ont pas de liens suffisants avec les missions de financement du cinéma d’auteur français ».

Les deux associations s’inquiètent aussi de la complexité de mise en œuvre des mesures et assurent que les plates-formes contribuent déjà au financement de la création, que ce soit par la rémunération des créateurs qui mettent des vidéos en ligne ou par les accords noués avec des sociétés de gestion collective.